얼마를 벌어야 행복할까?

돈이 행복의 척도라면 돈이 많을수록 행복해질까?

사람들이 원하는 것은 행복일까 아니면 돈일까?

아주 잠깐이라도 스크롤을 멈추고 생각해보자.

당신은 얼마를 벌어야 행복할 것인가?

막연히 "돈이 많으면 당연히 행복하겠지"라는 생각을 접어두고, 얼마가 있어야 행복해질 수 있을지를 고민해야 한다. 세상의 돈은 무한하다. 누구에게나 돈을 벌 수 있는 가능성이 있지만, 돈은 무한하기에 목표가 없이 쫓다 보면 결국엔 그 무한함에 지치고 행복해질 수 없다.

월 500만원 이상은 벌어야 행복하지 않을까?

한국인이 생각하는 행복한 삶을 위한 소득은 2023년(엠브레인 트렌드 모니터, 전국 만 19세~59세 성인남녀 1000명 대상) 시행된 설문 결과 월 500만원 이상(48.6%)이라고 답했다. 300만원 ~ 400만원은 전체 응답자의 22.4%, 400만원 ~ 500만원은 19.2% 순으로 나타났다. 하지만 응답자 중 실제 자신의 월평균 소득이 500만원 이상이라고 답한 비율은 20%에 불과했으며, 자신의 소득 수준에 만족한다고 답한 비율도 20%로 매우 낮았다.

월 소득이 아닌 다른 자산 요소에 따른 행복도의 변화는 어떨까?

2021년 발표된 서울대학교 대학원 소비자학과 박사학위 논문 "돈과 행복의 관계에 관한 연구 : 소득, 자산, 소비지출을 중심으로 - 이현진"은 2017년 부터 2019년 동안 한국복지패널 자료를 이용하여 경제적 자원이 행복에 미치는 영향의 포화점을 분석한 바 있다.

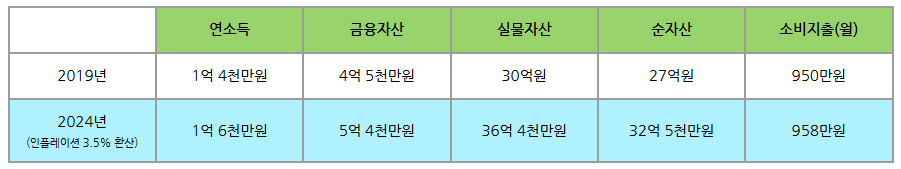

해당연구에 따르면, 경제적 자원이 삶을 더 행복하게 만들어주는 한계를 소득 연 1억 4천만원(연소득), 금융자산 약 4억 5천만원, 실물자산 약 30억원, 순자산 약 27억원, 소비지출 약 950만원(월지출)로 확인했다.

2024년 인플레 3.5%를 기준으로 재구성 하였을 때의 추정값은 소득의 경우 1억 6천만원(연소득), 금융자산 5억 4천만원, 실물자산 36억 4천만원, 순자산 32억 5천만원, 소비지출 958만원(월지출)에 해당한다.

해당 논문에서는 확인된 재밌는 사실 몇가지가 있어 소개하려 한다.

- 소득, 소비지출 > 금융자산 > 실물자산 순으로 행복에 미치는 영향이 크게 나타났다.

- 현재의 욕구 충족뿐 아니라 미래에 대한 대비 또한 행복에 있어 중요한 요소이다.

- 전반적으로 20-30대는 행복 수준이 높고, 소비 성향 보다는 미래에 대비하는 금융자산이 행복에 미치는 영향이 높다.

- 40대, 50대는 경제적 자원이 행복에 미치는 영향이 높다.

- 60대 이상은 욕구가 줄어드는 소극적인 고령층이 아니라, 적극적으로 자아실현을 추구하는 새로운 세대적 특성을 보인다.

- 소득, 소비지출, 금융자산, 실물자산, 순자산등의 각 경제적 요소는 일종의 임계점이 있으며, 각 경제적 자원의 1%에 해당하는 수준으로, 일반적인 사람들의 경우 사실상 자원의 증가에 따라 행복이 증가하는 양상은 보인다고 할 수 있다.

외국의 경우 얼마만큼의 연봉이 있어야 행복할까?

2019년 UN 산하기관인 SDSN가 발표하는 세계 행복 보고서(World Happiness report)는 매년 각국의 행복 수준을 비교하여 제시한다. SDSN은 1인당 국내 총생산(GDP), 사회보장제도, 기대여명 등의 다양한 요소를 활용하여 국가별 행복 지수를 발표하며, 이 보고서는 대체로 높은 행복지수를 기록한 국가들은 대체로 높은 1인당 GDP를 가지고 있으나, GDP 증가가 행복감 향상에 큰 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났다.

미국의 경우 를 살펴보자. 2017년 미국경제정책연구소의 보고서는 미국의 경우 연간 가구소득 75,000달러에 도달하면 추가적인 소득증가가 행복감에 크게 영향을 미치지 않는 것으로 발표했다. 이를 인플레 3.5%를 감안하여 현재 가치로 추산하면, 약 93,600달러, 원화로 약 1억 2453만원에 해당한다. 이는 세전 월평균 수입 1036만원에 해당하는 금액이라 추정해 볼 수 있다.

유럽의 경우 2018년 EU의 보고서에 따르면, 가구당 50,000유로를 넘을 경우 추가적인 소득이 행복감에 미치는 영향이 미미하다고 보고하였다. 2018년 5만유로는 현재 가치로 환산 할 경우 인플레 3.5%로 계산하였을 때, 약 61,520유로에 해당하며 9150만원 정도에 해당하며, 이는 세전 월평균 수입 762.5만원에 해당한다.

2023년 기준 우리나라와 미국, 유럽은 대체적으로 어느정도 수준에 해당하는지 알아보자.

대한민국의 경우 중위소득은 약 3,669만원이며, 행복의 임계점에 있는 1억 4천만원은 대한민국 전체 소득 분포에서 상위 약 4%에 해당한다. 미국의 경우 중위소득은 약 80,000달러(원화 가치1억 2150만원)이며 93,600달러(원화 가치 1억 3150만원)는 미국 전체 소득 분포 *에서 상위 약 12% 수준으로 추정된다. 유럽 연합의 경우 국가별로 상이하나 주요국인 독일은 중위소득 58,621유로(원화 가치 8670만원)이며 61,520유로(원화 가치 9200만원)는 상위 5.3%, 프랑스의 경우 중위 소득 약 43,441유로(원화 가치 6440만원)이며 61,520유로(원화 가치 9200만원)는 상위 9.2%에 해당한다.

(원화 가치 계산 : 2024.11.14 환율 기준)

* https://www.statista.com/statistics/203183/percentage-distribution-of-household-income-in-the-us/

결국은 자유

해당 분석은 자료의 접근성이 좋지않고, 소득의 경우 가구소득인지 개인소득인지 확인할 방법이 없어 분석의 정확도가 떨어진다. 하지만 국내의 사례와 외국의 사례에서 경제적 자원이 행복에 미치는 임계점은 분명히 있음을 확인했다. 이러한 차이가 있는 이유는 사회복지제도, 관습 등의 요인이 작용한 것으로 보인다. 예를 들면 독일의 경우* 자가 주택을 소유하는 경우가 드물고, 월 급여의 35~40%를 월세 혹은 집 대출금으로 지불을 하고 있기 때문에 소비여력은 표기 임금에 비해 떨어질 수 밖에 없는 경우가 많다.

이 포스팅은 막연히 돈을 벌고싶다에서 시작된 생각을 얼마를 벌어야 행복에 이를까? 하는 물음까지 확장시키며 탄생하게 되었다. 서두에 던진 질문에 답을 해 볼 시간이다. 얼마를 벌어야 행복해질까? 과연 저 돈이라면 내가 행복해 질까? 내가 만난 부자들은 대부분 돈에 자유로워지지 못했다. 끝을 모르고 조금만 더, 점점 더를 외치며, 끊임없이 돈을 갈구하면서 자신의 삶은 행복하지 못하다고 표현했다. 지속되는 공허함을 해소하기 위해 소비를 하고, 또 소비했다. 세계적인 거부들의 기부는 이러한 공허를 채우기 위한 것이 아닐까?

심리학자인 권석만 교수의 "행복은 욕망을 적절하게 조절하는 자기조절(self-regulation)의 문제와 밀접하게 연결되어 있다"는 의견에 동의한다. 물질적 풍요가 가져다주는 행복의 한계를 직면하고, 현실적인 목표를 세워야 한다.

나는 목표를 정했다. 돈이 나의 행복을 방해하지 않도록.

'념.' 카테고리의 다른 글

| 구스타프 클림트(Gustav Klimt) - 키스 (0) | 2023.03.11 |

|---|---|

| 고흐가 귀를 자른 이유 (3) | 2023.03.10 |

| 유치원을 졸업하는 아들에게 쓰는 편지. (0) | 2023.03.04 |

| 다섯살, 아들의 가르침. (0) | 2020.12.14 |

| PDA 부터 Android 까지. (0) | 2020.09.07 |